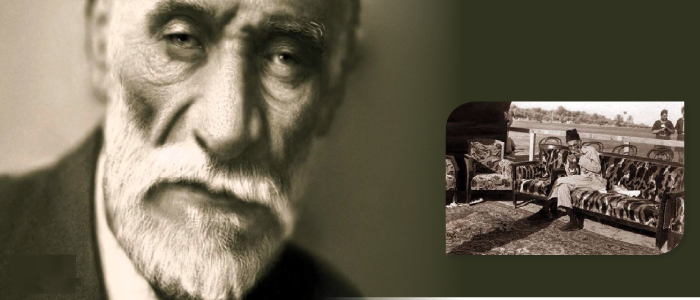

في الذكرى الـ 85 لرحيل الشاعر التنويريّ وقائع اليوم الأخير في حياة الزهاويّ

حسين محمّد عجيل /

لا يكاد يخلو كتابٌ مدرسيٌّ في عموم العالم العربيّ، يُعنى بالأدب في نهايات القرن التاسع عشر والثلث الأوّل من القرن العشرين، من قصيدةٍ للشاعر العراقيّ المجدِّد جميل صدقي الزّهاوي (1863-1936)، فقد كان هو ومنافسه معروف الرصافي (1875-1945) يمثلان قطبي الزعامة الشعريّة في العراق، وبعد وفاة الشاعرين المصريّين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم قال الدكتور طه حسين إنّ زعامة الشعر انتقلت للعراق إلى الزهاويّ والرصافيّ.

ومع ذلك يجد الباحث في حياته صعوبةً في معرفة التاريخ الدقيق لوفاته باليوم والشهر، وما لم يبذل المهتمّ بتوثيق هذا الحدث جهداً في البحث بوثائق ذلك الزمان وصحفه ودوريّاته غير المتيسّرة للجميع، فلن يتحقّق من أنّ تاريخ رحيله هو يوم الأحد 23 شباط 1936، وهذا وحده ينهض دليلاً على المدى الذي بلغه غياب توثيق المناسبات المهمّة في تاريخ العراق الثقافيّ، وهو يؤشّر أيضاً إهمال المؤسّسات المنوط بها ترسيخ إسهامات هذه الرموز في ذاكرة أجيال جديدة، وإحياء ذكراها كما تفعل الأمم الحيّة تجاه خالديها.

فهذه الأيّام تشهد إذن ذكرى مرور 85 عاماً على رحيل ذلك الشاعر المجدّد الذي نحا منحى الفلاسفة، البغداديّ المولد والوفاة، الكرديّ الأرومة، الذي يعدّ من روّاد التنوير الفكريّ في العراق والعالم العربيّ، فلم تكن حياة الزهاوي ومواقفه وأدواره الفكريّة تقلّ أهميّةً عن منجزه الأدبيّ، فحين نشر سنة 1910 مقالته الشهيرة “المرأة والدفاع عنها” بجريدة (المؤيّد) القاهريّة، وثارت ثائرة المتطرّفين مطالبين بإهدار دمه، كتب بمسؤوليّة المثقّف بياناً وجّهه إلى والي بغداد ناظم باشا عبر جريدة (الرقيب) البغداديّة، قال فيه: “والذي أرجوه من الحكومة الدستوريّة هو أن لا تقتصّ من الصابغين أكفّهم بدمي… بل تُعنى بتعليمهم وإنقاذهم من الجهل لئلّا تمتد أيديهم في المستقبل إلى منكَّدٍ آخرَ مثلي”.

سنستعيد في هذه السطور وقائع اليوم الأخير في حياة الزهاويّ، كما كشفت عنها رسالة نادرة ومصادر من ذلك الزمان وثّقت الحدث.

فقد تضمّنت رسالة شخصيّة، لم يسبق نشرها من قبل، بعث بها من بغداد الطبيبُ اللبنانيّ إبراهيم فرح المعلوف يوم 1 آذار 1936 (أي بعد أسبوع من وفاة الزهاوي) إلى الأب أنستاس ماري الكرملي، الذي كان في سفرة إلى القاهرة، تفاصيلَ السّاعات الأخيرة في حياة الشاعر ولحظة موته، وما شهده مجلس عزائه من مواقف متطرّفة، قال فيها: “لا شكّ أنّك عرفتَ بوفاة الشاعر الكبير الزهاويّ، وقد فهمتُ أنّه قبل وفاته كان في قهوة أمين حسب عادته، ولم يكن يشكو شيئاً، وقبل المغرب عاد إلى البيت، واستلقى على فراشه، ودعا زوجته لتغمّزه (لتفرك له)، فلبّت الزوجةُ طلبه، إلّا أنّها لاحظت بعد دقيقةٍ أنّ زوجها لا حرارة فيه، فنادته ولكن بدون جواب…”. وقهوة أمين هذه، هي نفسها التي تسمّى اليوم مقهى الزهاوي المطلّة على شارع الرشيد.

ثمّ أردف ذلك الطبيب الذي له اهتمامات أدبيّة ولغويّة، وكان من الروّاد المواظبين على حضور مجلس الكرملي الثقافيّ الذي كان يقيمه صبيحة كلّ يوم جمعة في كنيسة اللاتين ببغداد: “وقيل إنّ رجال الدين أضربوا عن حضور مجلس الفاتحة بحجّة أنّ الرجل كان ملحداً، إلّا أنّ البعض (ثلاثة) حضر الفاتحة؛ لأنّ الرجل رحمه الله قال في أثناء وجوده في المقهى: استغفر الله!”.

وتعضّد هذه الروايةَ، مع تفاصيل أوفى، ما أوردته مجلّةُ (الرسالة) القاهريّة التي كان يحرّرها الأديب أحمد حسن الزيّات، بعددها 139 الصادر يوم 2 آذار 1936، وجاء فيه: “ذهب الزهاويُّ يومَ الأحد الماضي متأخِّراً على غير عادته إلى قهوته المختارة في منعطف شارع خالد بن الوليد ببغداد، وكان أصدقاؤه وتلاميذُه وسُمّارُه قد تحلّقوا حول مقعده الخالي ينتظرون كاهنَ أبوللو وشاعر الفكر الحديث؛ دخل متوكئا على ذراع خادمه محمود، وهو يبسم لجُلّاسه بسمة السراج الفاني والأمل الشاحب؛ ثمّ شكا بعد شوطٍ من الحديث الممتع ألماً في أعلى كتفه الأيمن عَزاهُ إلى كثرة ما كتب ليلة الأمس، إذ قضى ليلَه ينظم قصيدةً أخرى يحيّي بها مصرَ على لسان الوفد النيابيّ الذي سيزورها عمّا قريب؛ ثمّ اجتزأ بأكلِ قليلٍ من الكَمْأة، ولم يعد إلى الغداء في البيت، واقترح على صديقه الأستاذ بحري صاحب [جريدة] العُقاب أن يذهبا إلى السينما فيشاهد فلما مصريّاً ورد بغداد منذ قريب، ولكنّ الألم اشتد بَرْحه والقلب زاد وجيبُه؛ فأقبل على صديقه وقال بلهجته الخاصّة: (يا أفندم! إنّ هذا الألم يكاد يقضي عليّ، وهذه النوبات العصبيّة تُنهك قواي. . يا أرحم الراحمين أنقذني من هذه الآلام!) ثمّ رغب أن يعود إلى داره؛ ولم يكد يدخلها حتّى أحسّ بالداء يتسع وبالنفس يضيق، فدعوا إليه الطبيبَ حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر الأحد ولكنه كان قد فارق الحياة!”. والصديق الذي صحبه إلى دار السينما هو نفسه يونس بحري، الرّحالة والصحفيّ والمذيع والشخصيّة الإشكاليّة المشهورة.

وكان الزيّات افتتح هذا العدد من مجلّته بكلمةٍ مؤثّرةٍ قال فيها: “الزهاويُّ كان يهزجُ بأغاريد الفجر على ضفاف دجلةَ، فتتردّدُ أصداؤها الموقظةُ في رَبَواتِ بَرَدَى وخمائل النيل وسواحل المغرب. وأدب الزهاويّ وأمثاله هو الذي وصل القلوب العربيّة في مجاهل القرون السود بخيوطٍ إلهيّةٍ غير منظورة”.

ولأنّ الشاعر لم يترك وراءه ولداً ولا بنتاً، فقد شرّعت الحكومةُ قانوناً خاصّاً بإعطاء زوجه الراتبَ الذي كان يتقاضاه كاملاً، بينما كانت القوانين تقصرها على النصف فقط. فكأنّ الحكومة أكرمته مدافعاً عنيداً عن المرأة طوال عمره، بهذا القرار الاستثنائيّ الذي أنصف شريكة حياته.

وفي اليوم التالي شيّعت بغدادُ ونخبُها الثقافيّةُ شاعرَها الكبير، تشييعاً مهيباً شارك فيه رئيسُ الوزراء وأعضاءُ الحكومة وكبارُ أعيان المملكة، ودفن على مقربة من ضريح الإمام أبي حنيفة النعمان بالأعظميّة. وألقى الجواهريُّ على قبره قصيدةً باكيةً قال في مطلعها:

على رُغمِ أنْفِ الموتِ ذِكْرُكَ خالدُ

ترِنُّ بسمْعِ الدهْرِ منكَ القصائدُ