في ذكرى غيابه الـ ٤٠ إلى عبد الحسين رحيم سعار

عربية الجنابي /

ظلت طائرة الخطوط التركية تدور في سماء اسطنبول، تحول بيننا وبين الأرض عاصفة بيضاء حجبت عن الطيار رؤية المدرج، وبرج المراقبة يقول إن أرض المطار غير مستعدة لاستقبالنا. ضحكنا أنا وجارتي في المقعد، عواصف ثلجية لفّت كل ما حولنا ببياض يشبه يوم ولجنا ذاكرة هذا الزمان، بروانة او بروارة، في الحقيقة لم يسعني حفظ اسمها بالطريقة التي تلفظها، لكنها قالت إن معناه بالفارسية الفراشة، تحدثنا كثيراً طوال رحلتنا من بروكسل وحتى طهران.

في سماء إسطنبول

تحدثنا عن الحرب، الحرب التي جعلتهم فرساً مجوساً في أناشيدي المدرسية لثماني سنوات، وجعلتنا عرباً أوباشاً لسنوات مثلها وفي أناشيد أعتقد أنها لم تبدل سوى أسمائنا. أنا وهي، جارتان بالصدفة في مقعد، حرصنا أن يبقى متجاوراً حتى ونحن نستبدل الطائرة نحو طهران، في تواطؤ أشبه بالاعتذار، نيابة عمن اقترف الحرب فأهدر فيها عمر أحبتنا، أحبتنا جميعاً، بلا استثناء.

فجأة، كمن تذكرت شيئاً أبحث عنه فتحت هاتفي بسرية تامة وبعيدة عن مضيفي الطيران، الذين يمنعون علينا إقحامه في مثل هكذا مواقف والطائرة ما زالت تنتظر فرصتها في الهبوط، والفراشة الفارسية ترصد الناس وتطلق تعليقات مضحكة، سألتها: ألم تصادفيه؟ كانت صورة مشوشة في الحقيقة، قديمة وغير محددة، سألتني بروارة بحزن: هل هو شهيد، هل مات في حربنا معكم؟ قلت لها: بل غاب في حربنا معكم!!!!!

معنى لوجودك

كثيرة هي المرات التي تحدثت فيها عن هذا الغائب المجهول المصير، لعله ليس مجهولاً، لكنني أشبه أبي في هذا، أرفض الاستسلام لفكرة موته، كانت لأبي أسبابه كي يؤمن بحياته وينتظره ويبحث عنه، وأنا ورثت عن أبي إيمانه وانتظاره، حتى ذقت مرارة الفقد، فعرفت أن أبي إنما كان يريد معنى لحياته، لذا كان يجب أن يظل حياً كي تظل عنده لكل شيء جدوى.

كان قدره أن يغيب، وأن ينسى كأنه لم يكن، تماماً كما يقول درويش، كان عمي سيصير أشهر منه لو عاش قليلاً، من قال إنه مات، هو لم يمت، لكنه غاب مثل كل الذين غابوا، وكل الذين يخطفهم الموت شباباً، يظلون أحباباً وما عمرهم عن البال غابوا، كما يقول الخال الأبنودي، لذا ظل عمي حبيباً وحاضراً وقريباً. قبل أن أعرف الفقد عرفته، وكان هو الفقد الأول في ذاكرتي، نعم ، لم أكن أعرفه، لكن قصصاً صاغها الخيال عنه جعلته حاضراً جداً، ولما عثرت على دفتر يخصه عليه شيء من خط يده، صار خط يده هو الإرث الوحيد الذي قررت أن احتفظ به، وكمسيح يحمل صليبه، أحمله معي.

صرّة الحزن

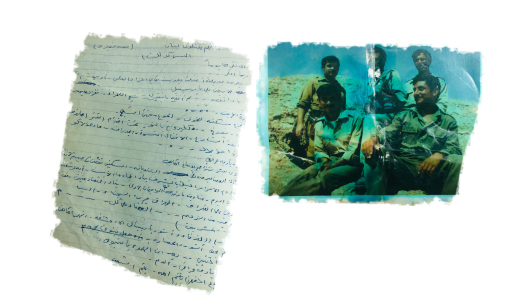

لم تعرّفني إليه جدتي، أذكر أن أمي تحدثت عنه مرات قليله، لكنها المرات التي أنحفر فيها بعقلي، وأذكر خيالاً له في تلك المدينة التي وصلناها حديثاً، المدينة التي أَذكُر مِن أُغْنياتها ذلك الشاب اَلذي كان يتمايل على باب المدخل بين غرفَة جلوس العائلة، يتمايل بشعره الخنافس وبنطلونه الجارلس، نحيل العود، ترك حب الشباب على وجهه آثاراً، أنا لا أذكر وجهه بالضّبط إلَّا من خلال الصورة التي وجدتها فِي صرَّة جدتِي بعد سنَوات طَوِيلة، حين جاءت لتعيش مَعنا، حاملة معها صرة حزنها، وثوب حدادها على غائب لم تعد ترجو عودته، فلا قوة بها لتفرح به، أكل منها الحزن أيامها وصبرها، وبدت مرتاحة أكثر لفكرة موته، في الصورة بدا أنه يصوب بندقية نحو الكاميرا، تحيط به مجْموعة مِن رِفاقه، كَانُوا مُبْتسمين ومطمْئنين جدّا لا يكدَّرهم خاطِر الحرْب ولَا الموْت ولا الفقد.

وعلى الأرجح أَنها أول صورة لَه فِي جبهة القتال، التي التحق بها بعد إنهائه دراسة السِّياحة والفندقة، لم أعرف عمّي إلّا بهذه الصّورة الضبابيَّة وأذكر ملامحه التي حفظتها فيما بعد من صورة علقَت في صالة بيتنا، عمّي الشاب اَلذي فقد فِي أوّل الحرب العراقيّة الإيرانيّة في معارك المحمرة، لذا ظل اسمها دائماً قرين الفقد والغياب الذي لا انتهاء له، ولا عودة لمن يذهب إلى هناك، حيث المحمرة خارجة عن حكم الرب، لا تصلها تواسيل أمهات الجنود ولا لوعة يتاماهم ولا حتى نداء جدتي.

شيوعي غائب

قِيل عنه إنه كان مولعاً بِأغاني فريد الأطرش وأيْضاً قِيل إِنَّ صَوتَه حسن جِدّاً ، تسْتحْضره ذاكرَتي بِمشْهد وحيد غَيْر واضِح، تَنقُل إِلي هَيأته وَهُو يدندن واقفاً فِي باب مَدخَل اَلغُرفة يَتَمايَل ثُمَّ يتلاشى، غاب ذاك العَم الأصْغر، الذي انتظَره أَبِي طويلا، حَتَّى أَنَّه تَعقّب كُلّ أَسماء الأسْرى والمفقودين والشُّهداء وحتّى الأغْنيات، استمع إلى كل الأسماء التي كان المذياع يقرأها معلناً عن وجبة حيّة، ولو في السجون هناك، حيث يسمونهم أسرى حرب، ولم يَعرِف عن مَصيرِه شيْئاً. عمي الذي لم يكن يملك من متاع الدنيا غير قلم وكتاب وعلبة سجائر، قيل إنه رحل الى السوفييت، كونه شيوعياً لامعاً، عمي الذي لم يكن يتجاوز عمره الثلاثة والعشرين، بعث يطلبه غورباتشوف لأنه كان شيوعياً فذاً، هكذا كان أبي يطمئن نفسه، فقط لأنه كان يريده حياً، وربما فكر أن له زوجة روسية حسناء، وأطفالاً تنتهي اسماؤهم بـ وف، على عادة ما يسمي مسلمو الروس، كان أبي شيوعياً هو الآخر، فهو لم يرض بمصير شهيد له لكي يحظى بحورية في الجنة، كان يريده حياً وبزوجة شيوعية ربما، لا يهم، لكن عمي لم يعد.

أَذكُر أنَّ خبراً عن عوْدَته قد طاف في أرْجَاء بيْتنَا بَعْد أَكثَر مِن خَمسَة وَعشرِين عاماً، خبر فَزعَت لَه أُمِّي وَطرَب لَه أَبِي وبكيْتُ لَه سِرّاً، على سطح الدار.

مِثل تِلك الأخبار، يُسَربها اليائسون لَعلَّهم يُحيُون أملاً ما فِي عَودَة غريب،

لَكِن اَلغريب ظلَّ غريباً،

حَتَّى نَفرَته النُّفوس والذَّاكرة،

وَتظَل تُؤَرخه أُغنية،

فالأغنيات هِي اَلأُخرى تاريخ،

صور الشهداء القدامى

صورَة عَمِّي المصْلوبة على حائِط غرفَة الاستقبال والتي جاورتها بَعد أحد عشر عاماً صورة لخالي الطَّيَّار ، خَالِي اَلذِي دخل مِن باب المطْبخ وَهُو يَضحَك لِسماعه صَوْت أَغانِي لِعرْس يُقَام فِي القرْية، أَذكُره بِدشْداشته البيْضاء حاملاً ناياً تَعِب فِي حفره وتنْظيفه لِيصير مُناسِباً لِأنْفاسه ، كان يُغنِّي لِفاضل عَوَّاد مُسْتبْشراً :

لَا خبر لَا جَفيَّه

لَا حَامِض حُلْو لَا شَربَت،

لا خبر كالوا صوانيكم شموع انترست،

والتمّن الحلوات مِن كُلّ بيت التمّن،

خَالِي اَلذِي أَخذَته الحرْب الثانية، ظلّ حاضراً فِي النّايات القصبيّة وَفِي كُلِّ جفافِي المهر، كَانَت صُورته وصورة وعمِّي تستقبلان جميع زُوّار البيْتِ،

لا أَعرِف كَيف تَنَازلَت اَلأُسرة عن تَارِيخ نِضالِها وَوجوه شُهدائها،

ولا مَتى لَم تَعُد تَحفل بِهَذا التَّاريخ،

فبعْد خَمسَة عشر عاماً، وَفِي زِيارة خَاطِفة عَثرت على صُورتيْهما فِي مَكَان لَم أَكُن أتوقّعه، وجدْت هذيْنِ الشابَّينِ الأعْزبين اللذين طَوَتهما اَلحُروب، إذ تَنَازلَت اَلأُسرة عن صُوَرتيهما اَللتِين لَم تَعُودا مُنَاسبَتين لِأثاث البيْتِ اَلجدِيد، فوجدتْهمَا مُتعانقين فِي مَخزَن الأشْياء القديمة على سَطح الدّار، حَيْث الثُّوم والْبَصل وَقدُور الطَّبخ لِلْمناسبات وبعْض اَلكُتب والأثاث اَلقدِيم والْكثير مِن الجرْذان، عَمّي اَلذِي ترك دِيواناً مَكتُوباً بِخطِّ يَدِه كان قد اختَار لَه اِسْم (مُذكرَات اَلنبِي المنْتحر)، كان يَقرَأ فِيه قارئه نِهاية ضَبابِية تُشْبِه تِلْك اَلتِي أَحمِلها لَه فِي ذاكرَتي، كتب في إحدى صفحاته: “رغم المساء ورغم الحب سأكون رماداً، ورغم وجوه الجيرة البيضاء سأكون رماداً….” فيما غاب خَالِي تماماً عن حديث بيْتنا اَلذِي قضى فِيه اَلكثِير مِن الأيَّام،

وَظلَّت الأغاني تُمرِّرهما خاطراً إلى رُوحي

وَتشُق ذاكرتي وتسْتحْضرهم مِثْل تعْويذة تَهُز اَلحنِين،

فتنْشر الأسْماء والوجوه والأماكن،

فَيطِل كُلُّ شَيْء بِخضْرَته اَلأُولى،

نِديا وهشًّاً ورطباً،

يَنطَوِي الوقْتُ كمَا الأرْض، وتتعَطّر الأماكن بِذَلك العطْر

اَلذِي يُقلُّك فِي لَحظَة إِلى الملايين مِن السَّنوات اَلتِي مضتْ،

فتسْمع صَوْت اَللَّه مُغَنياً، وَهُو يَبذُرنا فِي أَرضِه وَيصُب عليْنَا اَلْماء والضَّوْء لِنكْبر،

فَكَبرنَا إِلى حدِّ النِّسْيان،

فقدنا عطرنا الأول، وتشوهت ملامحنا، وبقيت وحدي أنبش في الأشياء القديمة، بحثاً عن بقية حياة،

عجيبة أشياؤهما، لا تفقد سحرها رغم أنها من غابر الزمان.

حارسة المقبرة

موكلة أنا بحفظ أثرهم، وريثة حزن أمهاتهم، وقهر آبائهم، وضياعهم، أحمل صورهم القديمة، أقفل عليها في حقيبتي، دون أن أفكر بمطالعتها، لحفظ ملامحهم على الأقل، كمثل من يحمل قلبه ولم يبصره يوماً، لكنه في النهاية لن يستغني عنه، ذاك هو المعنى الذي كان يتمسك به أبي لتصير حياته أكثر جدوى، لذا ظل قلبه قوياً وظل جسده فتياً، لأنه كان يملك ما ينتظره، وحين قهره الموت، حملت عنه شعلة انتظاره وعلقتها على باب خيمة الرب وجلست أرقب درب من غيّبتهم الحرب.

لم أعرف أني حين كنت أدثر بالوجوه التي أحبها غربتي

وألقي بأصواتهم حطباً في موقد الذاكرة

وأسيّج بالصور العتيقة ما تبقى من أرضي

لم أكن أدرك أني

جعلت مني

حارسةً للمقبرة!