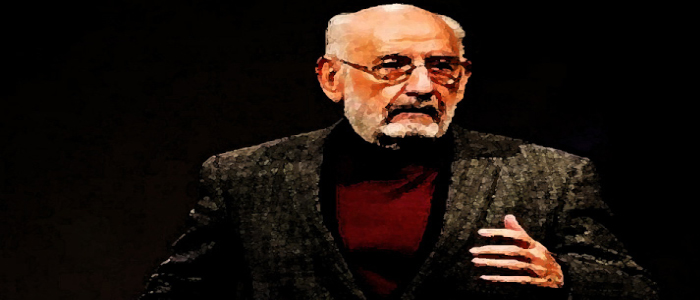

يوسف العاني طفل يبكي على طريقة الكبار

حسن العاني/

انها اعدادية الكرخ في عامها الدراسي 1960/ 1961 (الصف الخامس- شعبة أ) حيث يشاطرني الجلوس على الرحلة زميل من عمري يدعى (صباح اسماعيل العاني)، سرعان ما عرفت أن بطل (سعيد أفندي) هو خاله، وأن الحاجة (بدرية) أو (أم صباح) هي أخت يوسف العاني، ولأن حياة هذا البطل العراقي كانت موشومة بالسفر والهروب والمطاردة، فقد أودع مكتبته منذ زمن بعيد في مكان آمن (منزل أخته)، ولأن أصغر أبناء بدرية، الذي يشاطرني المقعد، كان حاتمي الطبع (برأس خاله الغائب)، فقد أنعم عليّ بما تشتهي نفسي من الكتب، في زمن القراءة ذاك، الذي لن يعود ولن يتكرر!!

أغرب ما في هذا المشهد، إنّ رؤية يوسف ومصافحته، كانت واحدة من كبريات أمنياتي، ولكنها لم تتحقق برغم إنني وشريك الرحلة كنا نلاحق الرجل من المسرح الوطني الى مسرح بغداد، وبالرغم من إن ابن اخته، أعظم (واسطة) لانجاز أمنيتي.. ولكن من دون جدوى، وسوف أكتم في اعماقي كراهية الرجل، فحيث بدا اللقاء به ضرباً من المستحيل، تولتْ سنوات المراهقة ايهامي بأن يوسف العاني (دكتاتور) مع أن الظروف هي السبب- وقد اطلقت عليه هذا الوصف، لأن مفردة (بيروقراطي) في حينها لم تكن متداولة في قاموسي اللغوي، وإلا فأن هذه المفردة هي المعنية بالتوصيف!!

عقد الثمانينات يقترب من نهايته حين انتقلت مجلة (ألف باء)، مقر عملي، من مكانها في منطقة (الكسرة)، الى مبنى وزارة الثقافة والإعلام، الذي (إحتلته) حالياً محافظة بغداد، (وروح أمي.. لا أقصد سوءا بلفظة إحتلته)، واكتشفت أن شقة (خالو يوسف)، تبعد مائة متر عن المجلة، التي كان يزورها ضحى كل يوم، وكأنه أحد العاملين فيها، وسوف لن يطول الزمن الذي تذوب فيه الحواجز الجليدية بيننا، ولاأذكر إن يوماً كان يمر من دون أن يقضي معظم الوقت معي، خاصة أن عاملاً مشتركاً اسمه صباح كان يعزز تلك العلاقة، وخاصة حين حدثته أن الخالة (بدرية) كانت ترفدني عبر صديق الاعدادية بأكياس اللحم والدجاج والخضار والفاكهة في سنوات الجوع وأعوام الجراد بعد زواجي الذي افتقر الى الكفاية المالية، وهاهو يرسم لي وجهاً آخر للخالة، فقد كان يقصدها باستمرار، مستعيناً بحافظتها الثرية من الحكايا والأمثال الشعبية والهوسات التي كانت من مقومات كتاباته المسرحية، خاصة بعد توهمه إنني انسان مثقف ورزين وموهوب!!

هل ورد في سياق حديثي السابق ما يشير الى ذوبان الحواجز الجليدية؟

في الحقيقة، أود التصحيح، فقد أشعرني الرجل قبل أن يرتد اليّ الطرف، أن لا وجود لأي حاجز الا في تهيؤاتي، وإنه لا يحمل في كرياته أي أثر للبيروقراطية، فهو بسيط بساطة الكرخ البغدادية، وناسها الذين تربى وترعرع في أوساطهم، وأخذ عنهم لهجتهم، يوسف العاني مات، وهو لا يحسن استعمال لفظة (أختي) أو (شقيقتي)، لأن (رضيعتي) على اللسان الكرخي هي التي تحكمه، مات وهو يحلف على طريقتهم (وروح أمي)، وهو قسم عنده لا يدانيه قسم، ويوم تمّ ايقافي عن الكتابة وشحت الحال ومسني الضرُّ، دسّ في جيبي مبلغاً من المال جعلني أنتفض وأرفض رفضاً قاطعاً، غير إنه وهو يمسك يدي بقوة، قال لي (وروح أمي.. مترجع)، ثم تدبر لي فيما بعد عملاً يدر عليّ مورداً أبعد عني فقر الدم، وسأكتشف إن الرجل تدبر لغير واحد مورداً لا يخدش الكرامة، وقال لغير واحد وهو يمسك يده بقوة (وروح أمي.. مترجع)!!

أي إحساس بالخجل لازمني يومها كلما استذكرت تهمة البيروقراطي التي الحقتها به، وها أنا أسأله عن رأيه بالفنان (سامي قفطان)، بعد أن سحرني في تمثيلية تلفزيونية اسمها (الصفعة) مع الفنان المصري الكبير (كرم مطاوع) ولو – قلتُها لنفسي بتأنيب ضمير- كان خشم يوسف العاني (عالياً)، أو كانت فيه نزعة استعلائية لقال بنرجسية فظة (إيْ.. سامي زين.. يعني خوش ممثل) وإكتفى، محتفظاً بعلو الهمة والقامة لنفسه، إلا إنه تحدث عن قفطان كما يتحدث تلميذ مفتون بأستاذه.. تحدث باعجاب عن موهبته وقدرته وإدائه، ولو حالفه الحظ وظهر في مصر أو هوليوود لكان من ألمع نجوم العالم بريقاً وشهرة، وكذلك كان في نظرته الى الآخرين، يلتقط فيهم نقاط الابداع والاشراق، ويركز عليها، ولكنه لم ينظر الى نفسه كما ننظر اليها نحن (في القمة)، كان وهو المعلم والأستاذ، يحاور ويستمع ويردد دائماً أحاول أن أتعلم!!

توطدت العلاقة بيننا أسرع من المألوف، حتى بلغ الأمر بها أن يقدم لي واحداً من كتبه، طالباً مني كتابة مقدمة له، وقد حاولت التملص من مهمة أكبر من قدراتي، إلا إنه أشعل نرجسيتي، وأقنعني بأنني واحد من أفضل الكتاب العراقيين الذين تعرف عليهم.. يوسف العاني كان يرفض أن أنظر إليه على أنه (خالو يوسف) عاملني معاملة الصديق والمكافيء وأنا أدرك الفارق الواسع بين ثقافته وتجربته ونضاله، وبين ثقافتي وتجربتي ونضالي.. وكتبت له المقدمة، وأثنى عليها ثناء عظيماً، وقبل أن يجف حبرُها، أخبرني، إنه بعد تفكير طويل، إستقر رأيه على أن يوصي لي بمكتبته ووثائقه وأوراقه، لكي أكتب عنه كتاب العمر (على حد تعبيره) بعد موته و.. و.. وهنا أنا الذي سبقته وحلفت (وروح أمي استاذ أبو وسن هذا مستحيل)، وعلى مضض اقتنع بأسباب رفضي، كوني أجهل الكثير الكثير من الرؤى الفنية، ومصطلحات المسرح ودلالات السينما، وبالتالي لا أعطي الرجل حقه..

من قرأ كتاب الراحل يوسف (شخصيات وذكريات)، الذي كان لي شرف الإشراف عليه وتصحيحه، سيدرك أن الخال العزيز، عبر تناوله لعشرات الشخصيات، كان حريصاً الحرص كله، على ملامسة الجانب الايجابي في الشخصية، وأنه كان وفياً للجميع من دون استثناء، وها هي عيناه تغرورقان بالدموع (كنا في المجلة)، وأسأله عن المصاب الذي استدر دموعه (زينب.. العملاقة زينب)، ولكن – والكلام له- حزني الآخر، أنني غير قادر على الكتابة عنها، فهي خط أحمر من خطوط النظام، وعلى عادته التي اعتدتها، غادر مكتبي متوجهاً الى جسر السنك، حيث بمقدوره أن يطل على دجلة ويبكي بصمت، إلا أنه في حفلة بكاء من نوع أشدّ مرارة – والرواية على لسان المتألقة (عواطف نعيم) في محاضرتها الرثائية على حدائق (أوج بغداد)- لم يقصد دجلة، بل كان يقف عند باب عواطف القريب من باب بيته، والدموع تسح من عينيه (خير عمو يوسف) قالت له عواطف التي وصلت اليه راكضة، وأشار باصبعه الى رتل دبابات أميركية يُدنس أرض بغداد، ويمرُ قريباً من منطقة سكناه، (عطوفه)، هكذا كان يناديها (هاي تاليها.. ورا كل ذلك التعب والنضال والقهر، الأمريكان بشوارعنا.. عينك عينك!!)، في لحظات وجعه النفسي يتحول خالو يوسف الى طفل يبكي على طريقة الكبار.. بالطبع –وأنا معبأ بمائة موقف وموقف لا مجال لسردها- لا أنسى كيف وصف ابن رضيعته (صباح) بالملعون، لأنه عبث بكتبه، وأضاع نصفها (تدري حسوني) – أحياناً يدللني على غرار عطوفه- (آني كلش محتاج الكتاب (الفلاني) لأنور المعداوي.. تعال لازم أروح للمتنبي.. ويجوز ما أحصله!) وقبل أن ينتهي من تأوهاته، أخبرته إن هذا الكتاب متوفر عندي.. عظمة الفرحة لم تجعله يصدق ما يسمع.. وأحضرتُ له الكتاب وقلت له وأنا أخرج الكتاب من الحقيبة (أستاذ أبو وسن.. رجاء لا تحرجني.. إتخلص حاجتك من الكتاب وترجعه إلي!!) وعاتبني رحمه الله وهو شبه زعلان، لأنه لا يعرف الفخ، (حسوني.. تتصور آني أطمع بشيء مو إلي؟!) ولم أعلقْ.. أخذ الكتاب من يدي، وفي اللحظة التي قلب فيها الغلاف، وقعتْ عيناه على توقيعه (كان يترك إمضاءه على كل كتاب من كتبه)، وفيما كنتْ أتلذذ بدهشة فمه وعينيه وحاجبيه، جاءني صوته عفوياً (لكْ هاي شنو.. ماكو ألعن من صباح إلا أنت)، وضحكنا طويلاً، وبعد يومين أعاد الكتاب وهو يشكرني، فأقسمت برجاء صادق أن يأخذه، غير إنه باسلوبه الكرخي الجاد قال لي (وروح أمي ميرجع.. وكل كتبي اللي عندك إعتبرها هدية مني إلك!!).. فهل حقاً مات يوسف العاني؟!