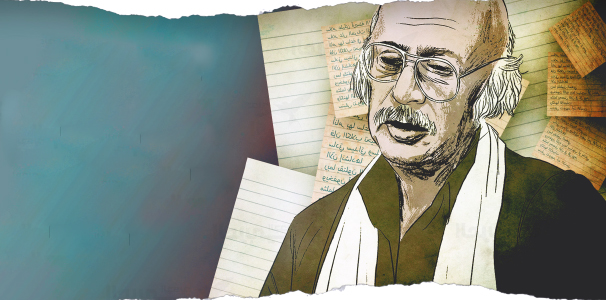

مظفر النواب: تقريظ الصداقة!

جمعة اللامي/

كنا افترقنا منذ ست عشرة سنة. كان لقاؤنا عام 1968، وكنت قد استحصلت على حياة جديدة، وكان مظفر قد هرب من السجن عام 1967 بطريقة فريدة: لقد حفر السجناء السياسيون في سجن الحلة نفقاً تحت الأرض، استمر العمل فيه عدة أشهر، كان نفقاً عجيباً.

اقتادته سيارة إلى الفرات الأوسط، ومن قرية إلى قرية، ومن بلدة إلى بلدة، كان الأطياب يحفظون شاعرهم، وضميرهم، في مآقي العيون وسويداء القلوب. وكنتُ قد قمتُ بتعريف أحد المناضلين الشيوعيين على مظفر في سجن الحلة المركزي، قبل فترة على تنفيذ ذلك “الهروب الكبير”.

.. وأخيراً التقينا

كان لقاؤنا الأول عام 1964في سجن نقرة السلمان الصحراوي، وكان مظفر قد قدم من أحد سجون “السافاك” الإيراني إلى “النقرة”، ولم أقبله أول الأمر، كان يتكلم بأسلوب ونهج طلقتهما نهائياً: الخطاب الستاليني في الثقافة والحياة. ولكن ما إن فاتت عدة أيام، حتى تصادقنا. كان “معين النهر” الذي سيجري اغتياله بعد سنة 1968، مثل لوركا الإسباني، خطوته على خطوتي، ووحدته مثل وحدتي، وكنا نتشابه في أحلامنا، وقد هبط علينا مظفر، لتكتمل أرواحنا، ثم لم نلبث قليلاً حتى انعقدت بيننا، مع بعض الصحاب، أكثر من وشيحة: أي شرف تستحقه الكتابة؟ أي ضمير يصقل خصاله مع الشعر؟ وأية أخلاق فطريّة ينميها هاجس عالم جديد يكبر في خيالنا يومياً، تماماً كما تنمو قصيدة واحدة هي الشعر كله؟!

الآن أستريح على عالم ذاكرتي: أيها الماضي الجميل.. أيها الماضي “السلماني”.. ما الذي جاء بك إلى دمشق؟ وأي قدر أسطوري جمع الغرباء والملتاعين في “مخيم فلسطين”؟ ولماذا “المخيمات” بدل صالات الاحتفال السلطوية؟ ولماذا الفقراء الذين لا هوية “رسمية” لهم، هم الأحباب والأصدقاء وخلّان آخر الزمان؟!

الغرفة تكاد تكون ضيقة، ربما لأن صوتنا هو العراق، وهل تكفي العراق غرفة؟ ربما لأن أصواتنا هي ذاتها أصوات أصدقاء من مصر والمغرب الكبير والخليج العربي، فهل تكفي هذا الوطن الكبير غرفة ضيقة في “مخيم فلسطين”؟!

الغرفة بدأت تضيق وتتسع، تضيق بهذا الاشتياق إلى العراق، وتتسع بصوت مظفر، هذا الصوت العراقي، العربي، الذي ما دخل بيتاً إلا وأحبه، وما مرّ في شارع إلا وترك فيه رائحة رازقي وجوري وبنفسج العراق!

والغرفة حجارة، والغرفة صمت قبل أن ندخلها، والغرفة حياد قبل أن نتنفس فيها. وما إن جلسنا قليلاً، حتى باحت الأحجار بأشواقها، وأعلن الصمت عن نفسه مُرحّباً بنا بطريقة ملائكية، أما الحياد فقد غادر موقعه وانحاز إلينا: عندما يلتقي المبدعون، وتتقابل الضمائر، يلغي الحياد وظيفته، وينهمك في انحيازنا!

وبعد ذلك، صارت أيّة غرفة صغيرة في فتدق ببيروت أو في أثينا، أو في طرابلس، أُقيانوساً من الأفراح والأناشيد واليقظة النهائية، ونحن نمخر عباب البحر الأبيض المتوسط، أو نطل على غدر الأقربين، بينما يشاركنا غيفارا الجلوس في مقهى جزائري لا يرتاده الّا المتعبون في الجزائر العاصمة.

لكن ضمائرنا تبقى شاخصة نحو بغداد في غرفة صغيرة بمخيم فلسطين.

وكان الفنان “سامي كمال”، هذا المسكون بكل حزن وفرح الجنوب، يتكلم مع العود، وكان “رياض النعماني” عراقياً كما شاعر سومري، وكان مظفر منفياً خالصاً: فجأة انطلق صوته، صارت الغرفة صوتاً. صوت أم عراق؟ هواء شمالي، غناؤه شمالي، بسمته شمالية، وإذا بنا، مع صوت مظفر، ندخل في الأهوار، نسلم على أبنائها واحداً بعد واحد، نبوس أرضاً مباركة طيبة، حفظت بنيها، وأهدتهم قلائدها، وعطرتهم بفائح تلك السجادة اللامتناهية من الزهور والمحبة والكرم والأخوّة.

الأخوّة: وأرى في مظفر “صاحب الملّا خصاف” و “حسن ابن شمس الشموس”، وأسمع هدير “الريل” و “حمد”، يطلق رصاصات بندقيته فيصيب علامة القهر والتفرد.

ونقرأ شعراً للمتنبي العظيم، ونتذكر عبد الأمير الحُصيري، نبري ذاكرتنا، ونطوف في أرتيريا والجزائر والمغرب العربي، وبعض أطراف الخليج العربي، ونتوقف عند بيروت طويلاً، ونغمس عواطفنا في أحرّ أغانينا.

قلت له: مظفر، في العام الماضي قصدتك إلى ليبيا، لقد مزقت كل أوسمتي القديمة، ونفرت من نعمة معطاة، ولم أرتهن إلّا إلى قلبي ومخداته، فهو خزين عاطفة لرمل وعواطف وسهر ومائدة خمرة جماعية وغناء، حيث كان حتى الغناء ممنوعاً يا مظفر! وأنصتُّ إلى صوتي في ندائي، إلى تدفق دمي في شراييني، إلى تنفسي، إلى حركة أصابعي، ثم إلى قلبي .. فأصير مع الأغنية حالة! وأقوم حالة راقصة، وجسداً في مهب الريح، مثل قصبة تهب عليها رياح أهوار العمارة والناصرية، ويصير الجسد ذرة في الغرفة، ويكف عن أن يكون جسداً، إنه الآن أغنية، أغنية الحلاج وهو يدعو أصدقاءه قبل أعدائه ليقتلوه، ففي قتله يحررونه من أضغاث هذه الحياة الفانية، ويقدمون له مفتاح أسرار الأقفال في هذا الوجود الذي لانهاية لحافته ممن نعرف وممن لانعرف.

ولكن، كيف لا نعرف ذلك ونحن نطل على أهوار الوطن؟

مَيْلَنْ.. لا تِنكطنْ كِحِلْ فوكْ الدَم

مَيْلَنْ .. وردة الخِزّامَة تِنكِط سم

وجرح صويحب بعطابة مايلتم

لا تِفْرَحْ ابجَتله اهلاهْ يالاكطاعي

صويحب لو يموت

المِنجَل يداعي!

وتتحول الأغنية إلى مدية، والصوت سلاحاً، والشاعر إلى منفى يمشي على قدمين، يلقي التحية على المارة، يتبضع في سوق الحميدية، تغسله فتيات الشام بالورد، يستقبله أبناء “السَلميّة” و “مصياف” تماماً كما وضعه في أحداقهم أبناء “مخيم اليرموك” وعمال دمشق وكادحو “دير الزور”.

منفى أم وطن؟

كلا.. إنه الشعر، إنها البلاد، وأيّة بلاد، صوته رعدها، وغناؤه تحلاتها في العشيات الحزينة، أو في الصباح الآسر الجمال. إنها البلاد، وأيّة بلاد، بلاد “صاحب الزنج” و”حمدان”، وتلك الوجوه التي ألفناها، ثم ارتحلت عنا، دون كلمة وداع، رغماً عنا!

اجتمع المنفى بالوطن، لا.. ليس الوطن ذاكرة، ليس طابع بريد، ليس موالاً، إنه ترجمة شخصية المواطن العراقي الذي غسلته شمس بلاده، فنضج كما ينضج “البربن” في عزّ “آب”، وهو ابن أور الذي آخى بين قلقامش وإنكيدو، لا.. إنه مردوخ يأتي بأسلحته الإلهية، وبألواح المصائر، فيمسكها الشاعر ويحولها إلى أغنية!

وهكذا نصير المغني والأغنية، نحفظها بين الجلد والعظم، ونصونها كما تحافظ عذراء على بكارتها، ونرمي شباكنا، نصطاد في مياه الأهوار أجمل ما أنشده “سيد محمد”، بينما يصطاد غيرنا جولات سياحية وعذاباً في الضمير.

ونصير الوطن ونحن في تلك اللحظة النادرة، عندما يكون الراقص هو الحياة المُثلى .

كنتُ أنا ذلك الراقص، وكنت أشعر أن مظفراً كان يحسدني على هذه النعمة غير المشتراة ، فأقول له: أهلاً بك في دائرة العرفان والعشق، ثم رأيته في عيون قلبي يشاركني فرحة الراقص في حضرة المعبود.

دمشق ـــ مخيم فلسطين 1982

ــ صويحب ، هو المناضل صاحب الملا خصاف، من أهالي أهوار مدينة العمارة.