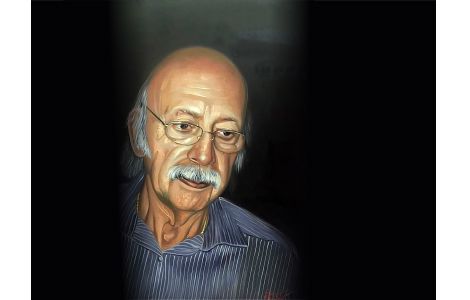

مظفر النواب..وكذلك مظفر النواب

حسن العاني/

هاهو العقد الستيني يعلن عن ولادة مرحلة لامثيل لها في سجل العراق، وآية ذلك أن الحركة الثقافية في البلاد تزيح عن طريقها، لأول مرة، قبضة السياسة ولغتها وسلطانها، لتحل محلها لغة الأدب والفكر والفن، ولأول مرة يقود رواد المقاهي المثقفون نبض الشارع وحركة الحياة. في ذلك العقد (المبارك) كانت أعمارنا الشبابية تبدأ رحلتها المبكرة مأخوذة بأجواء الحوار الحماسية، ولم أكن –أنا- خارج هذه الأجواء، لكن المصادفة تشاء ضمّي إلى مجموعة أدبية تدافع بعنف عن (الشعر الحر)، إلى جانب تعصب للفصحى لامجال فيه للمهادنة، إلى الحد الذي كانت اللهجة العامية والكتابة بها تعدُّ رجساً من عمل الشيطان!

في وقت مبكر من ذلك العقد، كان اسم معين يتسلل إلى جلساتنا بشيء من الحذر، لكنه استطاع اختراق مجموعتنا، ولابد أنه كان يمتلك عصا موسى، وإلا كيف له أن يكون ضيف جلساتنا هذا (الغائب – الحاضر)، وهو يحاورنا بالشعر الشعبي ومفرداته العامية؟! على هذا النحو جرى التعرف على (مظفر النواب)، الذي أقنعنا بأن اللهجة الشعبية يمكن أن تكون توأم الفصحى. كان هذا الوافد قد ضمّ إلى مؤهلاته الشعرية سمعة دعتنا إلى التباهي بشاعرية (مواطن) شغل الشباب العراقي ومثقفيه بذلك الروح النضالي. إنه نزيل المعتقلات والسجون والمواقف البطولية، الذي ترك، حيثما نزل، حكاية هي من الجمال والسحر ما يجعلها ترقى إلى مستوى (ثورة) رومانسية التوهج في الضمائر والنفوس. هكذا هو التوافق في سيرة مظفر، وترافق (الشاعر والمناضل)، وكلاهما على قدر عال من الخصوصية النادرة. وإذا كان دور (البطل المناضل) موضع مباهاتنا واعتزازنا، فما الذي يجعل من شاعريته (الشعبية) -التي كنا نخشى حتى من النظر إليها- تحتل هذه المنزلة الرفيعة في نفوسنا؟!

زوادة عشقي فيها انحياز للنواب وقصائده، غير أن هذا الانحياز لم يولد من فراغ، فالقصيدة النوّابية تقوم على خصائص عدة، في مقدمتها ذلك الانسياق الغريب وراءها، والشعور العميق بالتعاطف معها قبل فهم مضمونها، وقبل اكتشاف ماتخبئ وراء سطورها، وفي مقدمتها أنها تجمع بين خصلتين: عناية كبيرة برسم الصورة الشعرية التي لاتقف عند بيت أو مقطع، بل تتواصل على امتداد القصيدة، وهي صور عامرة بالمؤهلات الفكرية والبلاغية والجمالية التي ترتبط في الوقت نفسه بالإشارات والرموز والدلالات المؤدية إلى ألق آخر يستنفر التأمل والقراءة النقدية المتأنية للوصول إلى ماهية الرموز وأسرارها.

وحيثما اقتنعت بوضع اليد على ما يريده مظفر، تفاجأ بأن غيرك من المسحورين بشعره قد توصل إلى معانٍ ودلالات وخبايا لا تتفق بالضرورة مع ما توصلت إليه، وبهذا ينتعش الجو الثقافي بتعدد الرؤى والاجتهادات، من دون أن أغفل عناية الشاعر في العديد من قصائده بالمزاوجة بين (الغزل والسياسة)، وهو ما يدفعنا إلى (التأويل) لمعرفة ما إذا كانت السياسة ترتدي أثواب الغزل، أو العكس، وفي المقدمة كذلك تلك (الفنطازية) المذهلة في طرح صور (فكرية) يصعب حل رموزها أحياناً، ففي قصيدة (البنفسج) لانعرف من هو المخاطب (الحبيب أم الرمز السياسي) عندما يصفه مظفر بـ (ميزان الذهب)، المعروف بعدله ودقته، وهكذا يمنحنا الطمأنينة إلى (روعة) الموصوف، لكنه سرعان ما يثلم هذا الوصف ثلمة مدمرة، حين يكون ميزان الذهب (غشاشاً). النواب يفاجئنا برأي، أو توصيف، يسقط إعجابنا بالميزان، وقبل الركون إلى هجر هذا الميزان، يعود الشاعر ليمارس معنا لعبة تدمير الأعصاب قبل تدمير القناعات، عندما (يدعي) بملء فمه أنه (يحب)، هذا الغشاش! ويصر على البقاء وفياً له ولحبه على الرغم من ذلك النعت المؤذي. إنها بلا شك (حيرة) يمكن أن تقودنا الى الاقتناع بأن الشاعر يرسم نوعاً من الحب الفريد لا يود الإفصاح عنه، لكنه بصورة غير مباشرة يدعونا إلى اكتشافه!!

النواب لم يأخذ نصيبه من الاهتمام في ميدان الشعر الفصيح، مع أنه قدم قصائد تستحق الانحناء، لكن القصيدة الشعبية طغت على نتاجه، وجدير بالذكر هنا أن شعر النواب الشعبي كان فتحاً جديداً في ميدانه، لم يكن نمط قصائده امتداداً لسابقيه، إنه ولادة أسلوبية كسبت الذائقة الثقافية والشعبية، إذ أنه أسس مدرسة لا اسم لها غير مدرسة النواب، وقد قدر لها إنجاب مئات الأتباع والمتأثرين والسائرين على نهجها بهذا القدر أو ذاك. [كلنا خرجنا من معطف النواب]، بهذا المعنى اختصر الشاعر المبدع عريان السيد خلف، دور النواب وتأثيره على الشعر الشعبي. على أية حال، شهدت الستينيات، على المستوى الشخصي، إعجاباً وصل إلى حد التعلق بنتاج النواب الشعري والنضالي والإنساني، جعلني أتلقف كل شاردة وواردة من قصائده وسيرته.

و.. وكان ما كان.. أنا طالب جامعي / قسم اللغة العربية، والأستاذ المحاضر هو الدكتور (محسن غياض)، الذي يقيم الدنيا ولايقعدها لو تجرأ أحد منا وتحدث بالعامية في حصته، وفي ذلك الدرس، في ذلك اليوم الذي كنا قد ختمنا فيه المنهج الدراسي، طلب الرجل أن نقرأ ما نشاء، أو نسأل ما يخطر على بالنا، كنت لحظتها أسعد المخلوقات، فقد نشرت مجلة (ألف باء) في ذلك اليوم قصيدة للنواب بعنوان (جنح غنيدة)، وحين فطن غياض إلى (جريمتي)، لأنني أقرأ شعراً (عامياً) في محاضرته، جُنّ جنونه وشتمني -على ما أذكر- بالعامية، وطردني من القاعة. ولأن السعادة كانت تغمرني لم ألتفت الى غضبه، بل توجهت إلى جسر الأئمة المجاور لبناية الكلية، ومع نسمات دجلة الخير كنت أحاول تقليد صوت النواب حين يقرأ أشعاره ..

[ عمّه الشمس غابت، وانت ما رديت / عمّه الشمس ماتت وآني ما غابت / ردّيلي الفرح رديت / معضد باب يبچيني، وأحن حنة حمامة بيت / أتلمس ثلاثيني، وأَزتهن شدة مفاتيح / ما رُهمن / ولا مفتاح / لا افتك العمر بيهنْ، ولا افتكيت].