9 نيسان.. النطق بكلّ اللسان

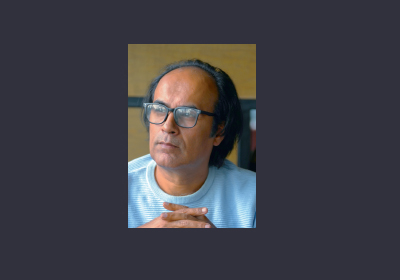

أحمد سعداوي

شاركت في أمسية شعرية عُقدت في بغداد في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2003، وكانت أمسية ذات دلالة خاصّة عندي، والسبب أن كلّ القصائد التي قرأها الأصدقاء والزملاء من الشعراء كانت مكتوبة في زمن ما قبل 2003، وتعكس مخاوف وهواجس الديكتاتورية والاستبداد، وتشير بالرموز الملتوية الى حدّ الإيهام وضياع المعنى، على الرغم من خلاصنا من هذه الأجواء قبل سبعة أشهر مضت. بينما قرأت أنا، وبالمصادفة ومن دون تخطيط، قصائد قصيرة ساخرة، كانت تعكس، حسب استنتاجي اللاحق، شيئًا من المزاج الثقافي العام في تلك الفترة، مزاج مشحون بالتفاؤل، ويجرّب النطق بكلّ اللسان، وليس جزءًا منه فحسب، كما كنّا في زمن نظام صدّام الاستبدادي الخانق.

كنت مع أكثرية الناس التي لا علاقة لها بالحرب والاحتلال، وكانت تتلقّى ما يحدث على أنه “قدر” يُصنع أمامهم، وقد يدوس عليهم خطأً، وكان القلق يأكلنا من هذه المصادفات المؤسفة التي تحدث خلال الحروب.

ولكني، بعد 22 عاماً على سقوط نظام البعث، لا أستطيع الكذب أو المجاملة، فأدّعي بأنني كنت حزيناً على زوال هذا النظام المستبدّ. قد لا يرضيني تجوّل مدرّعات الاحتلال في بلدي، غير أن المسؤول عن هذه الحال المؤسفة كان رأس النظام لا الشعب الواقع تحت سطوته وإجرامه.

أكملت كتابة روايتي الأولى “البلد الجميل” قبل سبعة أشهر من سقوط نظام صدّام، غير أنها نشرت في 2005، وكانت أول رواية عراقية تجري أحداثها في بيئة مدينة الثورة (الصدر حالياً)، وتضمنت استثمارًا للمخزون الثقافي الجنوبي العراقي، وكانت تلك وسيلتي لمناهضة التيار الثقافي الرسمي، فما كان في ذهني أن هذا النظام سيزول، وكنت أظنّ أنني بهذه الوسيلة ألامس حدود الخطر، التي هي في ذات الوقت؛ حدود الحريّة، التي يحتاجها الإنسان حاجته للهواء والماء، فضلًا عن الحساسية المفرطة تجاه الحريّة عند الفنان والمبدع.

أستطيع الادعاء أنني مع آخرين من زملائي وأساتذتي في الوسط الثقافي والإبداعي، قد استثمرنا الحريّة إلى حدودها القصوى، وبقينا ندافع عنها، فهي مكسبنا الأساسي من زوال حكم الديكتاتورية، وهي ـ أي الحريّة ـ الضامن لحماية كل التحوّلات الثقافية والاجتماعية في البلد.

كان هناك جيل روائي بدأ بالتشكّل في النصف الثاني من عقد التسعينيات، لكن أحداً لم يتوقّع هذا “الانفجار” الروائي الذي حصل ما بعد 2003، بحيث أثبتت إحصائية للناقد الراحل الدكتور نجم عبد الله كاظم أكثر من 300 رواية حتى العام 2018. كذلك الأمر مع ازدهار دور النشر العراقية الخاصّة وتطوّر صناعة النشر. واختلاط المثقفين والمبدعين داخل العراق وخارجه، وبروز دور المثقفين في النشاط المدني وفي الصحافة الجديدة.

لا يمكن استخدام كلّ هذا الكلام لتبييض النكسات والأخطاء والكوارث التي حصلت في العقدين الماضيين. ولا في تقليل سقف المسؤولية على عاتق المثقفين، في الدفاع عن الحريّة بالدرجة الأولى والأساسية. ولكني أتخيّل أحياناً؛ ماذا لو أنني ما زلت في تلك القاعة الصغيرة التي ضمّتني مع شعراء يكتبون تحت سطوة الخوف قصائد ملغزة، وكأنها نداءات أناس يحتضرون. ماذا لو كان التنفس عسيراً، وكنّا بحاجة للخروج من تلك القاعة الى الهواء من أجل التنفّس بعمق، ولكن الأبواب مغلقة، ولا يسمع نداءنا أحد؟!